Warum ein Wein altert

Dies ist das technischste und schwierigste Kapitel dieses Kapitels, doch es geht um ein Thema, das für alle Weintrinker das faszinierendste ist, also muß darüber geschrieben werden. Vielleicht ist es das einzige Kapitel, das Sie Jahre später noch einmal nachlesen wollen - und dann hat es, wenn auch spät, seinen Zweck erfüllt. Aus all diesen Gründen muß ich eine einschüchternde Fachsprache benutzen und Sie mit etwas Biochemie behelligen.

Wann ist der Wein am besten?

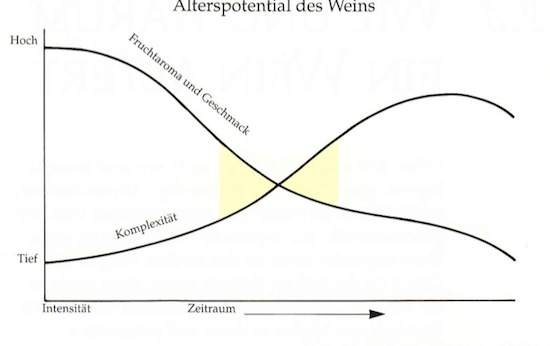

Wenn Sie sich die unumgängliche Frage, "Wann ist der Wein am besten?" stellen, müssen Sie wenigstens etwas von der hier behandelten Thematik verstehen. Zunächst sollten Sie sich klarmachen, daß alle ordentlich produzierten und auf Flaschen gezogenen Weine bestimmten unvermeidlichen und wesentlichen Veränderungen unterliegen, von dem Moment an, wo die Flasche in der Abfüllanlage verkorkt wird. Um es ganz primitiv auszudrücken: Der Wein wird nach und nach Fruchtaroma und Geschmack verlieren (wie wir schon vorher bei der Beschreibung des primären und sekundären Aromas und Geschmacks gesehen haben), während er gleichzeitig an Komplexität gewinnt. Es leuchtet ein, daß irgendwann ein Punkt kommt, an dem die Komplexität nicht mehr wachsen kann, und ein anderer Punkt, an dem nichts Fruchtiges mehr zu verlieren ist. Irgendwann dazwischen oder nachdem der zweite Fall eingetreten ist, wird der Wein nachlassen und vielleicht umkippen.

Die Alterskurve

Die Veränderungen beim Altern sind vereinfacht in der Grafik dargestellt, mit einer farblich gekennzeichneten Zone um den Punkt, an dem sich die Linien kreuzen. Diese gelbe Zone zeigt auch, daß der Wein die Spitze seiner Entwicklung nicht an einem Tag erreicht und gleich am nächsten Tag der Niedergang beginnt. Je nachdem wie lang er gebraucht hat, um seine Spitze zu erreichen, kommt der Wein in eine Plateauphase, in der er sich weder verbessert noch verschlechtert. Je schneller er dorthin kommt, um so kürzer wird diese Phase dauern, und um so schneller ist der Fall (umgekehrt ist es ebenso).

Das subjektivste Urteil von allen

Die einfache Klarheit der Graphik wird jedoch von einem schwer berechenbaren Faktor getrübt: Wie wichtig sind Ihnen fruchtiger Geschmack und Frische, wie viel Wert legen Sie auf Komplexität? Hier gibt es kein Richtig oder Falsch, es ist eine ganz persönliche, subjektive Entscheidung. Mehr noch, es ist eine Entscheidung, die anders ausfallen wird, wenn Sie mit Wein vertrauter werden und Komplexität nach und nach wichtiger wird als Fruchtsüße.

Die chemischen Prozesse

Doch nun zur etwas komplizierteren Chemie. Der wichtigste Veränderungsprozeß ist die Interaktion einer kleinen Menge von aufgelöstem Sauerstoff (im jungen Wein vorhanden) mit Tanninen, Anthocyanen, Flavonen und den verschiedenen Säuren. Der technische Begriff dafür ist Reduktion, denn durch den Entzug des Sauerstoffs wird nach und nach das Potential für weitere Veränderungen reduziert (wenn neuer Sauerstoff in die Flasche kommt, weil der Korken schlecht geworden ist, werden die Veränderungen sowohl schneller als auch zerstörerischer).

Veränderungen bei Rotwein: Polymerisierung

Die Veränderungen bei Rotwein kann man nicht nur leichter beobachten, sie sind auch besser erforscht als die bei Weißwein. Sie fallen in zwei Hauptkategorien: Polymerisierung und Veresterung. Polymerisierung entsieht durch Einwirkung des Sauerstoffs auf die Tannine und Anthocyane (die Pflanzenfarbstoffe sind farbige Formen von Tannin) und führt zu einer langsamen Veränderung der Rotweinfarbe von lebhaftem jugendlichen Purpurrot zum dunklen Rot der mittleren Jahre und schließlich zum bleichen Ziegelrot oder lohfarbenem Rot des Alters. Grund dafür ist die progressive Aggregation der Anthocyane und Tännine, die erst eine feine Ablagerung bilden und später Depots anden Seiten der Flasche. Gleichzeitig, aber unsichtbar, werden der Geschmack und die Struktur der Tännine (die sich auch bei der Polymerisierung verändern) weicher.

Veresterung

Dies ist die andere wichtige Veränderung, die auf die Wirkung des Sauerstoffs zurückzuführen ist, diesmal auf Säuren und Alkohol, aus denen Ester und Aldehyde entstehen. Die Experten sind sich nicht ganz einig, in welchem Ausmaß diese Veränderungen Einfluß auf das Bukett haben, obwohl die pragmatische Erfahrung eindeutig für einen tiefgehenden Einfluß spricht. Bei den verschiedenen Meinungen geht es weniger um die Tätsache dieser Veränderungen als darum, welchen Einfluß sie auf Geruch und Geschmack haben und wie das Zusammenspiel aller Komponenten Geschmack und Geruch verändert. Tatsächlich reduziert Veresterung nicht die Säure des Weins: Im Gegensatz zu einem weitverbreiteten Glauben schwindet die Säure (chemisch betrachtet) nicht beim Altern des Weins. Die Säure wird scheinbar weicher, wenn der Wein seinen Gipfel erreicht, einfach weil die Komplexität der anderen Geschmackskomponenten zunimmt.

Alternder Weisswein: Farbe

Niemand kann bisher behaupten, den chemischen Prozeß entschlüsselt zu haben, durch den sich die Farbe eines gut bereiteten Weißweins (vollausgereift zwischen 5 und 20 Jahren) vom hellen Grasgrün seiner Jugend in ein glühendes Butter- oder Goldgelb verwandelt, immer noch mit grünem Schimmer. Bei den besten solcher Weine ist die Farbe wirklich bemerkenswert, wie von einem fernen Licht erleuchtet. Man nimmt an, daß dies von den Flavonen (oder Flavonoiden) kommt, einem gelben Pigment, das in den Traubenhülsen enthalten ist. Das Problem dabei ist, daß australischer Chardonnay, bei dessen Produktionen die Schalen lange in der Maische bleiben, einen bedeutenden Anteil an Flavonen hat, während es beim Rhine Riesling nur Spuren im Most und im fertigen Wein sind. Andere Varianten entstehen beim Gewürztraminer oder Muscat, die von ihren Hülsen einen rosa Schimmer annehmen können; noch anders ist der braune Farbton, den ein oxidierter oder madeirisierter Weißwein bekommen kann, der unzureichend von Schwefeldioxid geschützt ist, was ein sicheres Anzeichen eines unerwünschten Verfalls ist.

Aroma

Weil die meisten australischen Weißweine (von den größeren Firmen und den am besten ausgestatteten kleinen Kellereien) bei niedrigen Temperaturen mit besonders ausgewählten Hefen gären und nach der Gärung streng vor Oxidierung geschützt werden, tendieren sie dazu, in früherem Stadium als europäische Weine, ein ausgeprägteres Hefe- und Fruchtaroma zu besitzen. Dies kann von tropischen Früchten bis zu einem Grapefruitton reichen (und gilt allgemein, wenn auch nicht bei allen Produzenten, als attraktiv) fuhrt aber gelegentlich zu einem leicht schwitzigen, stickigen Aroma, das ich als Achselhöhlenaroma beschreibe. Wenn der Wein in der Flasche reift, wird das exotische Fruchtaroma weniger werden und der schwitzige Ton verschwinden, beides ziemlich schnell. Das eigentliche, wahre Aroma der Traube wird herauskommen, und jeder Hauch von schwefeldioxid, der beim Flaschenfüllen vorhanden war, verschwindet. Je nach der Traubenart wird ein toastiges, nussiges oder an Honig erinnerndes Bukett aufgebaut, alles in Verbindung mit dem Weicherwerden des sekundären Fruchtaromas und manchmal mit einem Verwischen des Sortencharakters der Traube.

Geschmack

Die Änderungen spiegeln die des Buketts wieder. Nach der exotischen, ausschweifenden, spritzigen Frische einer manchmal ungezügelten Jugend wird der Wein beim Reifen harmonischer und weicher, auch zunehmend reicher, mit mehr Honigton, bevor er den Gipfel erreicht und möglicherweise den einstigen süßen Fruchtgeschmack verliert - er "trocknet aus". Diese Veränderungen spürt man direkt im Mund und ebenso beim Geschmack.

Rotwein: Farbe

Das zunehmende Abnehmen der Farbdichte, verbunden mit dem Wechsel des Farbtons, wurde bereits erklärt. Hier genügt es zu sagen, daß in Australien besonderer Wert sowohl auf die Dichte wie auf jugendliche Purpurfarbe gelegt wird: Ein reifer Wein kann hell in der Farbe sein, solange er klar und lebendig ist.

Aroma

Der Geruch eines sechs Monate alten, noch nicht in Flaschen gefüllten Cabernet Sauvignon, der zwanzig Jahre oder länger leben soll, ist nichts für Schwachmütige oder Uneingeweihte. Er hat die rauhe ungezähmte Kraft eines Rassepferdes, das noch nicht eingeritten ist. Solche Weine auf einer Wine-Show zu beurteilen, ist eine undankbare Aufgabe. Doch wenn das Kohlendioxid bei der ersten Gärung aufgelöst ist und bei der folgenden malolaktischen Gärung entweicht, nimmt es dabei einige der rauheren und bitteren flüchtigen Aromastoffe mit sich. Die weiteren Veränderungen stehen in enger Verbindung mit Polymerisierung und Veresterung, durch die das Aroma weicher und runder wird. Diese Veränderungen gehen weiter (wenn auch langsamer), nachdem der Wein in der Flasche ist. Weil in Rotwein mehr aroma- und geschmacksbildende Stoffe als in Weißwein sind, ist das Ausmaß der Veränderungen dramatischer und das Potential für Komplexität sehr viel größer.

Geschmack

Die Gründe für die Veränderungen im Geschmack sind dieselben wie beim Bukett. Wenn die Tannine und Anthocyane polymerisiert sind, sich Ester und Aldehyde gebildet haben, ist der Weg frei von dem gewöhnlich eher rauhen und harten Fruchtton eines jungen Rotweins zu einem weichen, zart-lieblichen Fruchtgeschmack, der nach und nach einen sanften Erdton annimmt. Auch die Tannine werden weicher, und der adstringierende junge Wein verwandelt sich zu samtiger Weichheit. Der intensiv saftige Erdbeer-Pflaumen-Ton eines jungen Pinot, die eindrückliche pfeffrige Würze eines jungen Shiraz, die Mischungvon schwarzer Johannisbeere und spanischem Pfeffer bei einem jungen Cabernet werden entsprechend weicher, wenn sich an zweiter und dritter Stelle ein Zedern-Tabak-Ton zeigt. Diese Änderungen zu erfahren und dann für sich selbst zu entscheiden, wo man seine Grenze ziehen will - darin liegt viel von der Faszination des Weins.