Burgund

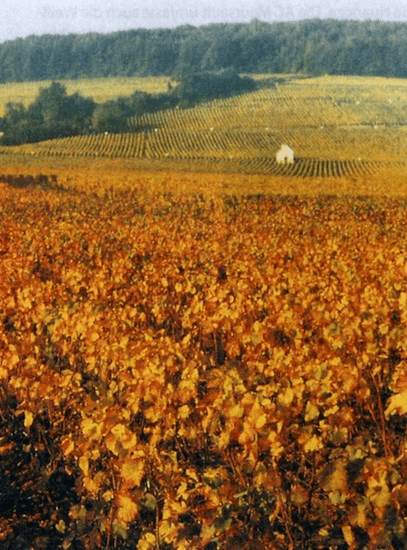

Es gibt keine genauen archäologischen Erkenntnisse darüber, wann im Burgund der Weinbau seinen Anfang genommen hat, doch gibt es einige Hinweise darauf, dass die hier ansässigen Kelten die Rebe bereits kultiviert hatten, als Julius Cäsars römische Armeen im Jahre 51 vor Christus die Gegend eroberten. Man kann davon ausgehen, dass es die Römer waren, die den Kelten die entscheidenden Impulse zur Verbesserung ihres wahrscheinlich nicht sehr hoch entwickelten Weinbaus gaben. Da die Römer allerdings die Lage ihrer Weinbaugebiete vor allem an verkehrstechnischen Aspekten orientierten, dürfte das Burgund damals in der Hierarchie der Weinbaugebiete eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben, denn der Transport vor allem von der Cöte d'Or aus war beschwerlich. Zunächst musste der Wein an die Säone gebracht und konnte dann über die Rhöne nach Süden transportiert werden - wo es allerdings schon größere, konkurrierende Weinbaugebiete gab.

Ein Transport nach Norden und Westen, zu den großen Handelsplätzen und Exporthäfen, musste bis ins 19.

Jahrhundert hinein über Land geschehen - ein großer Wettbewerbsnachteil. Nach dem Zusammenbruch des Imperium Romanum gelangte das Burgund nach einigen Wirren unter die Herrschaft der germanischen Burgunder, die dem Landstrich auch den heutigen Namen verliehen. Sie errichteten ein Königreich, das sich bis an die südliche Rhöne nach Arles erstreckte. Über den Weinbau in jener Zeit ist nur wenig überliefert. Dies änderte sich mit der Herrschaft der katholischen Franken, insbesondere der Karolinger unter Karl dem Großen, nach dem heute noch einer der exquisitesten Grands Crus der Cöte de Beaune benannt ist, der Corton-Charlemagne. Während des Mittelalters wurde der Weinbau vor allem von den Benediktinermönchen aus Cluny und den Zisterziensern aus Citeaux vorangetrieben. Sie entdeckten bereits ab dem 12. und 13. Jahrhundert die besten Weinberge und legten viele Lagen so an, wie sie auch heute noch Bestand haben.

Ab dem 15. Jahrhundert setzte sich allgemein die Erkenntnis durch, dass der Wein aus dem Burgund den meisten anderen Weinen an Feinheit weit überlegen war, und seit dieser Zeit nahm der Weinbau in Burgund einen rasanten Aufstieg. Alle Herrscher bis hin zum Sonnenkönig Ludwig XlV. genossen und schätzten ihn und versuchten durch Dekrete, Einfluss auf seine Herstellung zu nehmen und die Qualität weiter zu verbessern. Dies betraf vor allem die Anstrengungen, in den Weinbergen des Burgunds den früh reifen und reich tragenden Gamay durch den Pinot Noir zu ersetzen.

Mit der Säkularisierung des Kirchenbesitzes und der Zerschlagung der großen

Adelsbesitzungen durch die Französische Revolution gingen die Weinberge des Burgunds in bürgerliche Hände über. Doch die von Napoleon im berühmten Code Civil von 1804 eingeführte Realteilung im Erbrecht verfügte nun, dass im Erbschaftsfall das Erbe zu gleichen Teilen auf alle Nachkommen verteilt werden musste. So kam es zur immer weiter fortschreitenden Zersplitterung der Besitzungen, sodass viele Winzer im Burgund heute nur noch einige Rebzeilen einer Lage bewirtschaften.

Ahnliches kennt man aus den deutschen Anbaugebieten Mosel-Saar-Ruwer und Baden. Als Folge erstarkten im Burgund die bereits im 18. Jahrhundert aufgekommenen Handelshäuser, die den Winzern das Traubengut abkauften und die Weinbereitung in eigener Regie übernahmen, die berühmten Nögociants-Eleveurs. Wie die meisten Weinbaugebiete Frankreichs brach auch im Burgund in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Echte Mehltau aus und verwüstete die Weinberge. Nach dieser Epidemie folgte dann ab 1870 die Reblaus und vernichtete das, was der Mehltau übrig gelassen hatte. 20 Jahre lang gab es kaum Burgunder, bis die Weinberge mit geeigneten Pfropfreben wieder neu bestockt waren. Auch hier ging dies - wie in anderen Weinbaugebieten - mit einer drastischen Verringerung der Anbaufläche einher. 1937 trat das System der Appellations Contrölees in Kraft und gab dem Burgund die weinrechtliche Gliederung, wie wir sie heute kennen.

Wer heute von roten und weißen Burgunder-Weinen schwärmt, meint zumeist die großen Gewächse von der Cöte d'Or

südlich der burgundischen Metropole Dijon. Doch machen diese Weine gerade einmal ein Zehntel der burgundischen Weinerzeugung aus. Denn auch die Weine aus Chablis, von der Cöte Chalonnaise, aus dem Mäconnais sowie dem Beaujolais sind weinrechtlich Burgunder, auch wenn sie sich von den berühmten Weinen der Cöte d'Or zum Teil erheblich unterscheiden. Darüber hinaus gibt es in der Gegend von Auxerre noch den VDQS-Bereich St. Bris, der aus dem Sauvignon Blanc fruchtigen Weißwein erzeugt, der deutlich die Nähe der nur 50 Kilometer entfernten Loire verrät. Außerdem entsteht hier unter der AC Irancy heller, leichter und süffiger Rotwein aus dem Pinot Noir.

Die Klassifikation von Burgund

Jeder Rebhang an der Côte d'Or und in Chablis - nicht jedoch im Beaujolais und Mâconnais - wird durch seine Appellation in eine Rangordnung gestellt. An der Spitze stehen über 40 Grands Crus mit eigener AC. Außer in Chablis sind sie nicht nach dem Namen ihrer Gemeinde benannt, sondern heißen in hehrer Schlichtheit Le Corton, Le Musigny, Le Montrachet. Im 19.Jahrhundert fügten ihre Dörfer die Bezeichnung der Grands Crus ihrem eigenen Namen an. Aus Aloxe wurde so Aloxe-Corton, aus Chambolle Chambolle-Musigny. Puligny und Chassagne schmückten sich beide mit dem Zusatz Montrachet. So deutet - ganz ungewöhnlich - der kürzere Name in der Regel auf einen besseren Wein hin.

Die Vergabe des Grand-Cru-Siegels lässt sich in einigen wenigen Fällen nur noch schwer nachvollziehen. Sie basierte auf langjährigen Beobachtungen und der hervorragenden Eignung der Böden. Zudem ist in einer Grand-Cru-Lage die Gefahr von Spätfrösten, sommerlichem Hagel und Fäule im Herbst generell am geringsten. So weit die festen Koordinaten. Nun kann ein Weinberg aber auch gut oder schlecht bewirtschaftet werden. So gibt es einige Vertreter der Premier-Cru- Klasse, sozusagen der zweiten Weinliga in Burgund, die es mit mehreren Grands Crus aufnehmen können oder sie sogar übertreffen.

562 Weinberge in den hochwertigsten Nicht-Grand-Cru-Lagen der besten Gemeinden dürfen sich Premier Cru nennen.

Jahrelang arbeitete man an einer Revision, bei der selbst kleinste Parzellen akribisch geprüft wurden. Das Ende vom Lied war etwa, dass in der Lage bzw. dem climat Les Petits Epenots in Pommard die Parzellen 2 bis 8 und 13 bis 29 als Premier Cru klassifiziert wurden, während Nummer 9 bis 12 leer ausgingen.

Manche Gemeinden beschlossen, keinen Antrag auf Erhebung ihrer besten Lagen in den Grand- Cru-Adelsstand zu stellen. Dabei scheint die höhere Besteuerung für Grands Crus eine Rolle gespielt zu haben. So muss die Weinwelt mit der Anomalie leben, dass Lagen wie Les St-Georges in Nuits oder Clos des Chênes in Volnay zwar Gewächse von Grand-Cru-Niveau erbringen, aber offiziell als Premiers Crus firmieren.

Die größten und besten Premiers Crus haben einen hervorragenden Ruf, vor allem an der Côte de Beaune, wo Le Corton als einziger roter Grand Cru ausgewiesen ist. Lagen wie Caillerets in Volnay und Rugiens in Pommard liefern in guten Jahren verlässlich Kreszenzen allererster Güte. Hier verwendet der Winzer stolz den Namen des Weinbergs, der auf dem Etikett in gleich großen Lettern erscheinen darf wie die Bezeichnung der Gemeinde. In kleineren Premiers Crus ohne Spitzenreputation dagegen werden die Erzeugnisse mitunter als Volnay Premier Cru veräußert. Oft ist der Anteil eines Winzers an einer Lage so gering, dass er das Lesegut mehrerer Parzellen verschneiden muss, um einen Gärtank vollzubekommen. Der Wein muss sich dann mit einem weniger spezifischen Namen begnügen.

Die Grands Crus und Premiers Crus bilden ein Band aus Lagen, das sich über fast den gesamten, ideal zur

Morgensonne hin ausgerichteten Osthang der Côte d'Or erstreckt. Die dortigen Dörfer mit klangvollen Namen wie Gevrey-Chambertin, Aloxe-Corton und Pommard kauern meist am Fuß der Hügel.

Ihr Gemeindegrund umfasst die besten Lagen am oberen Hang sowie einige weniger gute oder sogar deutlich schlechtere in der Ebene bzw. an nicht so gut ausgerichteten Bergflanken. Auch sie aber sind klassifiziert. Die Besten unterhalb der Premier-Cru-Stufe dürfen den Namen des Dorfs und die Lagenbezeichnung nennen. In der Praxis allerdings erscheinen nur wenige davon auf den Etiketten. Das Gesetz verlangt in diesem Fall nämlich, dass der Lagenname nur halb so groß aufgedruckt sein darf wie die Gemeindebezeichnung.

So kann ein Erzeuger wie Denis Mortet unterscheiden zwischen seinen Gevrey-Chambertin Champeaux (einem Premier Cru) und Matrot (der zur Gemeinde-AC, auch lieu-dit genannt, gehört, bei der sich die Appellation Contrôlée nicht auf die Lage, sondern nur den Ortsnamen bezieht). In der Beschreibung der Güter nenne ich sie "Village"-Weine. Minderwertiges Rebland innerhalb einer Gemeinde darf nicht einmal deren Namen tragen. Der Wein läuft dann unter der Regionalappellation und kann bestenfalls als Bourgogne (wenn er aus den klassischen roten und weißen Sorten der Region gekeltert wurde), Bourgogne Passetoutgrains, Bourgogne Aligoté oder Bourgogne Grand Ordinaire etikettiert werden.

Trauben und Wein

Ein Burgunder lässt sich leichter verkosten als ein Bordeaux, ist aber schwerer zu beurteilen und zu verstehen. Die Pinot-noir-Traube, Basis aller guten Rotweine von der Côte d'Or, hat ein einzigartiges Duft- und Geschmacksgefüge. Manche vergleichen es mit Pfefferminze, Himbeeren oder Veilchen, wieder andere mit Wurzeln wie Roter Bete und der Wärme von Alkohol. Auf jeden Fall reicht mein Wortschatz bei Weitem nicht aus, alle Nuancen zu beschreiben. So einzigartig die Pinot noir aber auch ist, hat sie doch eine größere Bandbreite als die meisten anderen Rebsorten. In Jahren, in denen sie nicht ausreift, schmeckt ihr Wein abweisend, ausgemergelt und wässrig. Das andere Extrem bilden geröstete, rosinige Erzeugnisse, wie sie im Tropenjahr 2003 entstanden, als die sonnigsten Lagen am schlimmsten betroffen waren.

Der ideale junge Burgunder roter Farbe entsendet den Geruch reifer Trauben, über den sich leicht, aber spürbar das Aroma von Eiche legt.

Und so, wie er duftet, schmeckt er auch: ein wenig zu adstringierend für uneingeschränkten Genuss, doch ohne das harte Tannin eines großen jungen Bordeaux. Guter Burgunder lässt sich von Geburt an gut trinken. Ins Fass schickt man ihn nicht, um ihm eine Eichennote mitzugeben, sondern um die Gerbstoffe abzufedern, eine sanfte Oxidation zu fördern und natürliche Stabilisierung zu erreichen. Während der Flaschenreifung bekommt er eine weichere Textur und verschmilzt auf komplexe Weise die Aromen, die aus der Traube stammen, aber wenig mit ihr zu tun zu haben scheinen. Feiner alter Burgunder erlangt ein intensives, königliches Rot mit orangefarbenem Einschlag.

Samtig umspült er den Gaumen und wahrt trotz aller Weichheit seine Kraft. Dabei beschwört er in Nase wie Mund Frühlings- und Herbsterinnerungen herauf, die man längst vergessen glaubte. Der von US-Zeitschriften propagierte internationale Weinstil bar aller Feinheiten konnte sich in Burgund weniger durchsetzen als in vielen anderen Anbauregionen. Vielleicht brachte er Erzeuger und Verbraucher sogar dazu, sich wieder stärker der Finesse zuzuwenden, der eigentlichen Stärke des Burgunders. Seltsamerweise haben weiße Burgunder eine auffallende Ähnlichkeit mit ihren roten Pendants - nicht unbedingt in Duft oder Geschmack, aber in Textur, Gewicht sowie der Art und Weise, wie sie sich entwickeln.

Ein junger Chardonnay zeichnet sich nicht gerade durch intensiven Duft aus; er wirkt in der Nase einfach nur frisch

bestenfalls erinnert er vielleicht noch an Äpfel. Durch die in Burgund traditionelle Methode der Vergärung in kleinen Fässern kommt außerdem schon von Anfang an ein Eichenaroma dazu. Ein geschickter Kellermeister wird jedoch dafür sorgen, dass das Holz nicht dominiert, sondern harmonisch integriert wird. Die Entwicklung im Fass und in der Flasche hängt sehr stark von der Herkunft des Weins und dem Verhältnis zwischen Säure und Alkohol ab. Optimal ausgewogene Jahrgänge wie 1990, 1995, 1999 oder 2002 halten über die Jahre eine Spannung zwischen den immer mehr in den Vordergrund drängenden Reifenoten und einer inneren Stahligkeit. Ein spitzer, kaum ausgereifter Jahrgang wie 1987 hat zu viel Stahl, wobei es sich beileibe nicht um Federstahl handelt. In einem sehr reifen Jahr wie 1992 oder 2005 dagegen geraten viele Weine zu fett und unscharf. Insgesamt aber ist die Erfolgsrate beim weißen Burgunder wesentlich höher als beim roten.

Wie Burgunder entsteht

Sobald das Lesegut in der Kellerei eintrifft, wird es mit unterschiedlicher Sorgfalt sortiert - je nachdem, wie viel faule oder unreife Trauben es enthält. Dann werden die Beeren angequetscht und oft entrappt, bevor man einen oben offenen, zylindrischen Bottich zu zwei Dritteln mit ihnen füllt. Ultrakonservative Erzeuger werfen nach wie vor alle oder fast alle Stiele mit hinein. Eine Rolle spielt, wie reif die Trauben (und ihre Stiele) sind und ob der Winzer einen tanninbetonten Lagerwein bevorzugt oder eher ein weicheres Gewächs, das schneller reift. Viele favorisieren heute die Kaltmazeration, bei der die Maische kühl gehalten wird, was einige Tage lang die Gärung verhindert, aber den Schalen fruchtige Aromen und Farbstoffe entzieht.

Damit die breiige Masse zu gären beginnt, muss man gelegentlich nachhelfen, indem man etwas gärenden Most aus

einem anderen Tank und Anstellhefe, den sogenannten pied de cuve, dazugibt. In einem Bericht über die Côte d'Or, den Agoston Haraszthy 1862 für die kalifornische Regierung verfasste, heißt es: "Fünf Tage sind in der Regel in diesem Landstrich ausreichend, um die Fermentation in Gang zu bringen. Nur wenn eine kalte Witterung herrscht, schickt der Kellermeister seine Männer häufiger im Adamskostüm hinein, auf dass sie die nötige Wärme erzeugen." Weiter schreibt Haraszthy: "Diese meines Erachtens recht unreine Prozedur ließe sich umgehen, indem man erwärmte Steine hineinwirft bzw. mit Dampf oder heißem Wasser gefüllte Rohre verwendet." Und so wird es heute auch gehandhabt. Pinot noir braucht eine warme Gärung, damit den Schalen genug Farbe und Geschmack entzogen werden.

Bei der pigeage steigen in kleinen Gütern noch heute der Weinbauer oder seine Söhne nach gründlichem Waschen in Badehosen in den Bottich. Modernere Betriebe verwenden ein manuell oder mechanisch zu bedienendes Gerät, um den oben schwimmenden Schalenbrei, Tresterhut genannt, nach unten zu stoßen. Alternativ dazu - oder auch zusätzlich - kann der Saft vom Boden des Bottichs über den chapeau gepumpt (remontage) oder der Hut mit einem Gitter daran gehindert werden, an die Oberfläche zu steigen (chapeau immergé). Wie Fachleute mir auseinandergesetzt haben, spielt die direkte Bearbeitung des marc, also des Tresters, bei der pigeage eine wichtige Rolle, da sie Stoffe freisetzt, die man mit der remontage oder dem chapeau immergé nicht lösen kann.

Die Geister scheiden sich über der Frage, wie lange der Most auf den Schalen liegen soll.

Einige bevorzugen eine Standzeit von wenigen Tagen, andere dehnen sie auf fast drei Wochen aus. Eine Rolle spielt dabei die Art und das Ausmaß der vom Kellermeister anvisierten Extraktion. Anschließend wird der Freilaufmost abgezogen und der Trester gepresst. In der Regel kommt der Wein aus der ersten Pressung zum Freilaufmost dazu und das Ganze wird - je nach Finanzkraft und Intention des Winzers - auf alte oder neue Fässer gezogen. Hier kann sich der Wein setzen und im Stillen eine zweite, malolaktische Gärung durchlaufen. Man bringt sie oft durch Erhöhung der Kellertemperatur in Gang, viele aber haben es gar nicht eilig und lassen die Flüssigkeit vor sich hin dümpeln - manchmal bis in den Frühling nach der Lese. Ist diese Früherziehung abgeschlossen, kommt der Wein in saubere Fässer.

Feiner roter Burgunder bleibt dort im Allgemeinen 12 bis 18Monate. Im Gegensatz zu einem Bordeaux zieht man ihn so wenig wie möglich ab, um Luftkontakt zu vermeiden. Zwei Monate vor der Abfüllung muss er eventuell geschönt werden, damit auch der letzte Trub verschwindet. In manchen Kellern sind Filter zur Klärung im Einsatz.

So entsteht weißer Burgunder

Das Bereitungsverfahren für trockene Weißweine ist heute praktisch überall gleich (siehe >). Es zielt auf maximale Frische durch minimalen Luftkontakt ab. Auf den vorsichtigen Umgang mit dem Traubenmaterial unter sauberen und kühlen Bedingungen folgt eine schnelle Pressung und schließlich die langsame Kaltgärung. Einfacher Chablis und Mâcon wird für gewöhnlich effizient in Edelstahltanks vergoren. Der etwas säurereichere, geschmacksintensivere Chablis profitiert anschließend davon, dass er zunächst im Stahl- oder Betontank und danach über einen längeren Zeitraum in der Flasche auf seiner Hefe liegt. Der geradlinigere, rundere Geschmack eines Mâcon dagegen wird durch Lagerung kaum besser.

Ganz anders indes verhält es sich mit den klassischen weißen Burgundern von der Côte d'Or.

Sie werden in kleinen Eichenfässern vergoren. Grands Crus oder hochklassige Premiers Crus reifen oft zu einem Großteil in neuer Eiche. Der stechende Geruch neuer Eiche gehört von Anfang an zu ihrer Persönlichkeit, lässt mit der Zeit aber nach.

Die meisten Winzer setzen auf ältere Fässer und ersetzen vielleicht jedes Jahr einige davon. In diesem Fall gibt das Holz dem Wein nicht diese unverkennbare, an Schreinerwerkstätten erinnernde Note mit. Das Fass ist einfach nur ein Behältnis idealer Größe und Form, in dem die Gärung unter gleichmäßig niedrigen Temperaturen im feuchtkühlen Ambiente eines Kellers ablaufen kann. Ein größeres Weinvolumen würde sich im Gärprozess nur zu stark aufheizen.

Nach der Gärung bleibt der Wein noch im Fass auf dem Geläger, also dem Hefesatz, liegen.

In Burgund wird dieses Sediment von jeher regelmäßig aufgerührt, damit sich der Wein von den darin enthaltenen Stoffen "ernähren" kann und mehr Körper sowie Struktur bekommt. Danach wird er vom Geläger in saubere Fässer abgezogen, wo er bis zur Abfüllung sanft und kontrolliert oxidieren kann. Dadurch gewinnt er an Nuancenreichtum und Geschmacksfülle. Nun ist er im Grunde trinkreif, sofern der Käufer ihm nicht noch eine weitere Reifephase in der Flasche zugesteht. Darin liegt für mich der eigentliche Kaufreiz für großen weißen Burgunder: Kein anderer Weißwein mit Ausnahme des Rieslings belohnt Geduld so reichlich.

Aufzuckerung

Wie in fast allen französischen Anbauregionen ist es auch in Burgund üblich, den unvergorenen Traubensaft mit Zucker anzureichern. Erfahrungsgemäß verbessert ein Zuckergehalt geringfügig über dem natürlichen den Gärprozess und erbringt einen zufriedenstellenderen fertigen Wein, der nicht nur ein, zwei Prozent Alkohol mehr hat, sondern auch in seiner Entwicklung und Ausgewogenheit positiv beeinflusst wird. Wegen des Klimawandels der letzten Jahre ist eine Chaptalisierung nicht mehr so unabdingbar wie früher, bleibt aber nach wie vor eher die Norm als die Ausnahme.

Die Anreicherung mit Zucker unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften. In keiner Appellation darf der Alkoholgehalt durch Aufzuckerung um mehr als zwei Prozent angehoben werden. Winzer neigen dazu, das erlaubte Maß voll auszuschöpfen, denn ein Extraquäntchen Alkohol lässt den Wein in seiner Jugend in einem eindrucksvolleren, positiveren Licht erscheinen.

Das Aufsäuern eines angereicherten Tropfens war von jeher untersagt - beides zusammen geht nicht.

Dennoch ist es ein offenes Geheimnis, dass die Winzer in Burgund ihren Weinen Säure und Zucker gleichzeitig hinzufügen, aber nicht, um zu betrügen, sondern um eine ausgewogenere Struktur zu erhalten. Als einer der angesehensten Kellermeister in den späten 1990er-Jahren diese Praxis einräumte, war der Aufschrei groß.

Moralisch stand er aber besser da als andere, denn er hatte nur zugegeben, was viele insgeheim machten. Im Übrigen ließ sich das Gesetz ganz einfach und legal umgehen, indem man einen Posten anreicherte, einen zweiten aufsäuerte und schließlich beide verschnitt.

Die burgundische Revolution

Solche Feinabstimmungsmethoden während der Bereitung verblassen allerdings angesichts der tiefgreifenden Veränderungen im Weinbau des letzten Jahrzehnts. Es steht außer Zweifel, dass in den 1960er- und 1970er-Jahren große Fehler gemacht wurden: Man hatte zu viel gedüngt und auf höhere Erträge statt Weingüte hin gezüchtete Klone gepflanzt. Heutzutage gibt es kaum noch einen qualitätsbewussten Winzer, der der Auswahl des Rebenmaterials nicht große Bedeutung beimisst, ganz gleich, ob es aus Massen- oder Klonenselektion gewonnen wurde. Man hat den routinemäßigen Einsatz von Herbiziden reduziert, hält die Erträge durch starken Schnitt oder Frühlese oder beides gering und sortiert das Lesegut nach der Ankunft in der Kellerei, was in den späten 1980ern noch eine Neuheit war, mittlerweile aber gang und gäbe ist. Viele führende Erzeuger sind zudem auf biodynamischen Weinbau umgestiegen.

Das Durchschnittsniveau ist in den letzten Jahren steil angestiegen und hohe Qualität nicht länger das Privileg einer Handvoll Spitzengüter.

Klimatische Bedingungen

Wegen der Größe und Uneinheitlichkeit des Anbaugebietes Burgund ist es klar, dass die örtlichen klimatischen Gegebenheiten in den einzelnen Bereichen Burgunds stark variieren können. Insgesamt unterliegt das Burgund kontinentalen Klimaeinflüssen. Die Winter sind kalt, trocken und lang. Vor allem im nördlichsten Bereich, dem Chablis, aber auch an der Cöte d'Or besteht stets die Gefahr von Spätfrösten. Zur Blütezeit der Rebe ergießen sich nicht selten ergiebige Regenfälle über das Burgund. Der Sommer ist im allgemeinen nicht übermäßig heiß und lang, sodass es auch zur Lesezeit oftmals zu Dauerregenfällen kommt. So gibt es immer wieder Jahre, in denen Chardonnay und Pinot Noir im Chablis oder an der Cöte d'Or nicht zur Vollreife gelangen. Weiter nach Süden, an der Cöte Chalonnaise, im Mäconnais und im Beaujolais ist das Klima etwas freundlicher zu den Reben. Hier ist die Gefahr von Spätfrösten geringer und die Vegetationsperiode etwas länger. Allerdings kommt es hier jedes Jahr zu örtlich begrenzten Hagelschäden.

Rebsorten und Erträge

Im größten Teil Burgunds spielen nur zwei Rebsorten die Hauptrolle. Aus dem Chardonnay entstehen die Weißweine des Burgunds, aus Pinot Noir (Spätburgunder) die Rotweine. Der früh reifende Chardonnay kommt mit den klimatischen Bedingungen insgesamt besser zurecht als der Pinot Noir, der gelegentlich nicht voll ausreift. Beide Rebsorten befinden sich im Burgund an der Nordgrenze des Gebietes, innerhalb dessen sie in größerem Umfang harmonische Stillweine liefern können -abgesehen von einigen besonders begünstigten Lagen in Deutschland. Weiter im französischen Norden, in der Champagne, ist der aus Chardonnay und Pinot Noir bereitete Schaumwein dem Stillwein deutlich überlegen.

Das Lesegut der einfachsten, lediglich als Bourgogne Chardonnay bzw. Bourgogne Pinot Noir etikettierten Weine

kann aus dem gesamten Burgund stammen. Im Mäconnais kommt etwas Gamay hinzu, der gelegentlich mit Pinot Noir zum relativ unkomplizierten Bourgogne-Passe-Tout-Grains verschnitten wird. Das Beaujolais ist das Reich des Gamay, der hier, im südlichsten Teil des Burgunds und an der Grenze zu den Cötes du Rhöne, bessere Bedingungen vorfindet als der Pinot Noir.

Zudem steht in, weniger prominenten Lagen die lokale weiße Sorte Aligote im Anbau, die den gleichnamigen, ansprechenden Weißwein hervorbringt. Schließlich wird noch etwas Pinot Blanc (Weißer Burgunder) angebaut, der als Ergänzungssorte im Cremant de Bourgogne Verwendung findet. Dabei handelt es sich um einen ausgezeichneten Schaumwein nach der traditionellen Methode der Flaschengärung, der zu den besten französischen Weinen dieser Art außerhalb der Champagne zählt. Die gesetzlich festgelegten maximalen Hektarerträge liegen bei 50 Hektolitern pro Hektar Anbaufläche für einfache Weine der Appellationen Beaujolais, Mäcon, Mäcon-Villages, Bourgogne Hautes-Cötes-de-Beaune und Bourgogne Hautes-Cötes-de-Nuits.

45 Hektoliter pro Hektar Anbaufläche dürfen die Winzer an

Pouilly-Fuisse, Beaujolais-Villages und Weißweinen der Cöte d'Orbis hin zum Premier Cru erzeugen. 40 Hektoliter gelten als Grenze bei den Crus aus dem Beaujolais, für den Chablis bis hin zum Grand Cru, für die Cöte Chalonnaise, für Rotweine von der Cöte d'Or bis hin zum Premier Cru sowie weiße Grands Crus von der Cöte d'Or. Alle roten Grands Crus der Cöte d'Or sind auf 35 Hektoliter pro Hektar beschränkt. In der Praxis werden diese Werte auch im Burgund mit Erlaubnis der zuständigen Behörde um bis zu 20 Prozent überschritten. Chaptalisation ist in allen Bereichen des Burgunds zulässig und wird vor allem in Jahren mit ungünstigem Witterungsverlauf praktiziert.

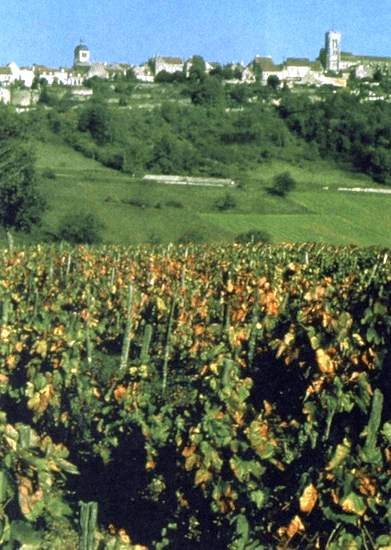

Chablis

Im Norden beginnt die Weinbauregion Burgund im Departement Yonne mit dem Chablis, der weinrechtlich auch zu den Burgundern gehört. Auf Grund der nördlichen Lage sind die Jahrgangsschwankungen groß, da die Reben immer wieder von Spätfrösten im Frühling geschädigt werden können. Vor der Reblauskatastrophe am Ende des 19. Jahrhunderts standen hier fast 40.000 Hektar unter Reben, Mitte des 20. Jahrhunderts waren davon gerade noch kümmerliche 500 Hektar übrig geblieben. Heute sind es wieder über 3000 Hektar in 17 Gemeinden rund um die Kleinstadt Chablis, auf denen ausschließlich Chardonnay kultiviert wird. Heute sind Vergärung und Ausbau im Stahltank die Regel, nur wenige Erzeuger benutzen noch - oder auch wieder - Eichenholzfässer für Vergärung oder Ausbau der Weine. Die einfachsten Gewächse kommen unter der Bezeichnung Petit Chablis ("Kleiner Chablis") auf den Markt. Die Rebflächen für den Petit Chablis befinden sich auf tieferen, feuchteren Böden, die erst in den letzten 20 Jahren bestockt worden sind. Zur Zeit sind gut 200 Hektar bestockt, eine Ausweitung auf 1800 Hektar ist vorgesehen.

Der nur mittelmäßige Markterfolg des Petit Chablis konnte die Erwartungen bisher

insgesamt nicht erfüllen - vielleicht spielt dabei auch der etwas unglücklich gewählte Name dieser Appellation eine gewisse Rolle, denn der Begriff "klein" ist im Zusammenhang mit Wein kein gutes Verkaufsargument. Dabei ist der Petit Chablis in guten Jahren frisch und spritzig, kann bei ungünstigem Witterungsverlauf allerdings entsprechend säurereich und unreif ausfallen. Doch diesem Risiko unterliegen in unterschiedlichem Maße alle Gewächse aus dem Chablis-Gebiet, der "normale" Chablis. Er war einer der erfolgreichsten "Modeweine" der letzten Jahrzehnte. In der Neuen Welt ist Chablis in der Vergangenheit zum Synonym für trockenen Weißwein geworden, während süße Weißweine als Rheinwein bezeichnet wurden.

Selbstverständlich darf kein in der Neuen Welt als "Chablis" erzeugter weißer Typenwein unter diesem Namen nach Europa importiert werden. Die Rebflächen für den AC Chablis umfassen heute rund 2000 Hektar der besseren Böden mit einem höheren Anteil Kreideanteil als beim Petit Chablis. Gelungene Chablis präsentieren sich in der Jugend stahlig und besitzen eine unverwechselbare mineralische Geschmacksnote, die als "Feuersteingeschmack" beschrieben wird.

Über dem einfachen Chablis stehen die Premiers Crus, die von 40 genau bezeichneten Einzellagen stammen.

Da das Bezeichnungsrecht im Burgund kompliziert ist, dürfen 23 kleinere Premiers Crus die Namen der 17 wichtigsten und bekanntesten Premiers Crus mit benutzen. Allerdings trifft man zunehmend auf Abfüllungen, die der Einfachheit halber lediglich als Chablis Premier Cru etikettiert sind. Diese dürfen dann auch eine Cuvee aus verschiedenen Premier-Cru-Lagen sein. Die Weine sind körperreich und vereinen ein ausgeprägtes Bukett mit einer reifen, angenehmen Säure.

Chablis Premier Cru kann auf der Flasche zu großer Eleganz heranreifen. Die Spitze der Pyramide bilden die Grands Crus, die allesamt von einem einzigen Südhang bei Chablis kommen. Er ist in acht einzelne Lagen unterteilt, von denen jedoch nur sieben das Recht haben, auf dem Etikett angegeben zu werden. Die meisten Chablis-Weine werden jung getrunken, können jedoch auch bis zu zehn Jahre lang in der Flasche reifen. Grands und Premiers Crus aus guten Jahrgängen sind dann herausragende Weißweine, die den großen weißen Burgundern von der Cöte d'Or kaum nachstehen.

Wichtige Erzeuger sind die

Winzergenossenschaft La Chablisienne sowie Domaine Barat, Jean Collet, Rene Dauvissat, Daniel-Etienne De faix, Jean-Paul Droin, Domaine de I'Eglantiere, Chäteau Grenouille, Domaine Laroche, Domaine Long-Depaquit, Domaine de la Maladiere, J. Moreau, A. Regnard, Antonin Rodet sowie Robert Vocoret.

Cote d'Or

100 Kilometer südöstlich von Chablis gelangt man südlich von Dijon in das eigentliche Burgund. Bei dem kleinen Ort Marsannay-la-Cöte beginnt die berühmte Cöte d'Or. 50 Kilometer lang zieht sie sich entlang der Autobahn Dijon-Lyon bis zu dem kleinen Ort Santenay im Süden. Die rund 4500 Hektar Rebflächen befinden sich auf einem schmalen Streifen auf dem Steilabbruch der Morvan-Berge zur Saöne-Ebene, dessen Breite zwischen 200 und 800 Metern schwankt. Nur hier bieten die bräunlichen, kalkhaltigen Böden die Voraussetzungen zur Erzeugung jener Rot- und Weißweine, die auf einer Stufe mit den besten Weinen aus Bordeaux stehen und die weltweit höchste Anerkennung genießen. Die Hierarchie ist klar geregelt: Unten im Tal auf flachen Lagen wird hauptsächlich Aligote gepflanzt. Am Fuße des Abhangs stehen die Chardonnay- und Pinot-Noir-Reben, aus denen der einfache Bourgogne erzeugt wird. Darüber finden sich die Lagen, auf denen die Trauben für die Villages-Weine bzw. Gemeindeappellationen wachsen.

Noch höher, in besserer Exposition zur Sonneneinstrahlung, sind die Premiers Crus angesiedelt, und wenn es

darüber noch bessere Lagen gibt - was nicht in jedem Ort der Fall ist -, sind diese den Grands Crus vorbehalten. Noch weiter nach oben zur Abbruchkante hin verschlechtern sich die Böden etwas, sodass hier wiederum Weine mit Villages- und Gemeindeappellationen erzeugt werden. Was in den noch höheren Randbereichen wächst, wird zu Hautes-Cötes-Weinen verarbeitet. So besteht die Cöte d'Or aus einem schmalen Rebband, entlang dessen sich einige der besten Weinbauorte der Welt aneinanderreihen. Die meisten dieser Orte haben sich am Ende des 19. Jahrhunderts den Namen ihrer Top-Lage an den ursprünglichen Ortsnamen angehängt. Aus Vosne wurde Vosne-Romande, aus Chambolle wurde Chambolle-Musigny, Chassagne sowie Puligny bemühten den Montrachet, Aloxe den Corton usw. Die Cöte d'Or ist in die nördliche Cöte de Nuits und die südliche Cöte de Beaune unterteilt.

Die einfachsten Weine tragen die Bezeichnungen Hautes-Cötes de Nuits oder Hautes-Cötes de Beaune und stammen von den höher gelegenen Weinbergen am Rande der Cöte. Sie sind sehr fruchtig und gehaltvoll, erreichen in aller Regel jedoch nicht die Qualität der als Cöte de Nuits-Villages bzw. Cöte de Beaune-Villages etikettierten Weine. Noch besser sind die Gewächse, die unter dem Namen ihrer Ursprungsgemeinde in den Handel gelangen. Sie stehen in guten Jahren bereits auf einem sehr hohen Qualitätsniveau und können sich bis zu 15 Jahre in der Flasche halten.

Tragen sie zudem noch den Zusatz Premier Cru, so sind sie in die zweithöchste Qualitätsstufe der Burgunderweine

einzuordnen. Die höchste Stufe der Burgunder stellen die Grands Crus dar. Auf ihren Etiketten erscheint als Herkunftsbezeichnung nur noch der Name der Lage ohne Nennung der Gemeinde. Herausragende Beispiele sind die Rotweine Corton und Chambertin sowie der weiße Montrachet, die einen Gipfel französischer Weinbaukunst darstellen.

Cote de Nuits

Der Name des nördlichen Bereichs leitet sich von dem größten Ort Nuits-Saint-Georges ab. An der Cöte de Nuits wird auf 1500 Hektar fast ausschließlich der Pinot Noir gepflegt, folglich kommen aus diesem nördlichen Teil der Cöte d'Or vor allem Rotweine. Die besten sind tanninreich und reifen langsam. Spitzenweine aus guten Jahrgängen brauchen bis zu 15 Jahre, um zu voller Reife zu gelangen. Dann präsentieren sie sich bukettreich, tiefgründig und edel. Der nördlichste Ort der Cöte de Nuits heißt Marsannay. Die 250 Hektargroße AC Marsannay umfasst zudem die Nachbarorte Chenöve und Couchey. Neben Rotweinen steht hier ein altberühmter Rose aus dem Pinot Noir, der von vielen Weinfreunden zu den besten Roses Frankreichs gerechnet wird. Für diesen Wein gilt die AC Marsannay Rose. Klassifizierte Lagen gibt es in der AC Marsannay nicht. Südlich schließt sich der zu Unrecht ziemlich unbekannte Ort Fixin an. Von 130 Hektar kommen einige der feinsten Rotweine der Cöte de Nuits, die in ihrer Art oft mit den Gewächsen aus Gevrey-Chambertin verglichen werden.

Die besten Weine kommen von den Premier-Cru-Lagen Clos de la Perriöre und Clos du Chapitre.

Doch die Gewächse von vier weiteren Premier-Cru-Lagen stehen diesen kaum nach. Auch die oft relativ preiswerten Weine der AC Fixin können von bemerkenswerter Feinheit sein. Über ein Drittel der Rebfläche der Cöte de Nuits wird von Gevrey-Chambertin eingenommen, der weltberühmten Weinbaugemeinde zwei Kilometer südlich von Fixin. Zusammen mit den Teilen der Nachbargemeinden, deren Weinberge das Recht auf die AC Gevrey-Chambertin besitzen, umfasst die Rebfläche ca. 530 Hektar. Bereits der einfache AC Gevrey-Chambertin ist ein seidiger, prachtvoller Wein von großer Eleganz. Gevrey-Chambertin Premier Cru reift deutlich langsamer in der Flasche als der einfache Wein, wird aber noch übertroffen von den acht berühmten Grands Crus. Damit besitzt Gevrey-Chambertin mehr Grands Crus als jeder andere Weinbauort der Cöte d'Or. Ahnlich erlesen sind die Weine des südlich angrenzenden Morey-Saint-Denis.

Die einfachen AC Morey-Saint-Denis sind körperreicher und kraftvoller als die vergleichbaren Gevrey-Chambertin, auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht ganz so fein. Die Premiers und Grands Crus gehören zu den Spitzenweinen der Cöte d'Or. Zudem entstehen winzige Mengen herausragenden Weißweines, die unter die AC Morey-Saint-Denis fallen, allerdings so gut wie nicht erhältlich sind. Den Grand Cru Bonnes Mares muss sich Morey-Saint-Denis mit dem südlich angrenzenden Chambolle-Musigny teilen. Mit 190 Hektar sind die Rebflächen von Chambolle-Musigny bedeutend kleiner als die von Gevrey-Chambertin, was freilich auf die Qualität der hier erzeugten Weine keinen Einfluss hat. Die Weine der Grands Crus Bonnes Mares und Le Musigny gelten als besonders duftig und finessenreich. Le Musigny bringt darüber hinaus pro Jahr ca. 10 Hektoliter eines herausragenden Weißweins hervor, den einzigen Weißwein mit Grand-Cru-Status an der Cöte de Nuits. Über 60 Hektar von Chambolle-Musigny sind als Premiers Crus klassifiziert, und auch der einfache AC Chambolle-Musigny besticht durch Vollmundigkeit und Eleganz. Die südlich angrenzende kleine Weinbaugemeinde Vougeot ist vor allem durch den Grand Cru Clos de Vougeot weltberühmt, der allein schon 50 der 67 Hektar Rebfläche des Ortes einnimmt.

Der Rest entfällt auf Premiers Crus, darunter auch ein wenig Weißwein.

Damit ist der Clos de Vougeot der größte Grand Cru der Cöte d'Or, er bringt jährlich 1500 Hektoliter Rotwein hervor. Heute sind mehr als 80 Besitzer daran beteiligt. Dies und die Uneinheitlichkeit der großen Lage führen dazu, dass die Weine in der Qualität relativ stark schwanken können. Die Anlage des vollständig ummauerten Weinbergs, die im 14. Jahrhundert abgeschlossen wurde, geht auf die Zisterziensermönche von Citeaux zurück.

Sie gilt als Vorbild für den Steinberg im Rheingau. Gleichzeitig mit dem Clos de Vougeot entstand ein Kloster, das nach Zerstörung im 16. Jahrhundert wieder aufgebaut wurde und heute als Chäteau de Vougeot der burgundischen Weinbruderschaft Chevaliers du Tastevin als Sitz dient. Etwas abseits des Steilhangs in der Ebene liegt der relativ unbekannte Weinbauort Flagey-Echezeaux. Er verfügt über keine Gemeindeappellation, sodass sein Name auf Etiketten niemals auftaucht. Fast die gesamte Rebfläche von Flagey-Echezeaux entfällt auf die beiden Grands Crus Grands-Echezeaux und Echezeaux. Die einfacheren Weine des Ortes tragen den Namen der südlichen Nachbargemeinde Vosne-Romanee. Von hier kommen die im Schnitt wahrscheinlich teuersten Burgunder. Allein sechs Grands Crus finden sich auf den knapp 190 Hektar Rebfläche des kleinen Ortes.

Doch auch die Premiers Crus und die als AC Vosne-Romanee etikettierten Weine sind etwas Besonderes - getreu dem

Spruch, dass es in Vosne-Romanee keine "einfachen" Weine gibt. Sie sind bereits auf der Stufe der Gemeindeappellation komplex und elegant und gewinnen als Premier oder Grand Cru Tiefe, Konzentration und unbeschreibliche Reichhaltigkeit hinzu. Die Grands Crus Romanee-Conti, La Romanee, La Täche, Richebourg, Romanee-Saint-Vivant und La Grande Rue sind weltweit begehrt und werden wegen ihrer begrenzten Verfügbarkeit der Kundschaft eher zugewiesen als an sie verkauft. Weinbauzentrum des Bereichs ist die Kleinstadt Nuits-Saint-Georges, nach der die Cöte de Nuits auch ihren Namen trägt. Zwar gibt es hier keine Grands Crus, aber von einer Vielzahl von Premier-Cru-Lagen kommen krafwolle, tanninreiche Rotweine, die zu den besten Burgundern zählen können.

Über 300 Hektar der nördlichen und südlichen Weinberge der Cöte de Nuits sind als Cöte de Nuits-Villages klassifiziert. Die Weine stammen aus kleineren Weinbaugemeinden ohne eigene Gemeindeappellationen und können sich auf dem sehr ansprechenden Niveau der übrigen Gemeindeapperlationen der Cöte de Nuits befinden. Die Weinberge der AC Bourgogne Hautes-Cöte de Nuits befinden sich auf dem Plateau oberhalb der eigentlichen Cöte de Nuits. Hier ist es kühler, die Weine sind leichter, können aber durch ihre beschwingte Fruchtigkeit bei meist moderatem Preisniveau einen ersten Eindruck vom Charakter der Weine der Cöte de Nuits vermitteln.

Marsannay-la-Côte

Die einst für ihren ausgezeichneten Rosé de Marsannay bekannte Gemeinde verfügt mittlerweile - einzigartig in Burgund - über eine Appellation für alle drei Weinfarben. Die Weißweine haben sich enorm verbessert, die Rosés zeichnen sich durch einen köstlichen Duft aus und die Rotweine präsentieren sich manchmal leicht, manchmal strukturiert und manchmal alterungsfähig. Zu Marsannay gehören auch die wenigen verbliebenen Weinberge von Chenove (z.B. der Clos du Roy), das mittlerweile ein von Leichtindustrie und Gewerbe geprägter Vorort von Dijon geworden ist. Die Gesamtrebfläche beträgt 532 Hektar. 2005 führte das Syndicat eine detaillierte geologische Untersuchung der Rebflächen durch, um den Antrag auf Aufwertung der besten Lagen zu Premiers Crus zu untermauern.

Fixin

Die Premiers Crus liefern bisweilen Kreszenzen, die mit denen aus Gevrey-Chambertin mithalten. Selbst unter den Village-Weinen findet man beherzte, langlebige Gewächse. Insgesamt sind 109 Hektar bestockt. Die Gemeinde Brochon zwischen Fixin und Gevrey-Chambertin hat keine eigene AC. Ihre besseren Lagen gehören zu Gevrey-Chambertin, die einfacheren laufen unter Côte de Nuits-Villages.

Gevrey-Chambertin

Das Qualitätsspektrum in Gevrey, der größten Gemeinde an der Côte d'Or, ist sehr breit. Einige Rebflächen im Flachland auf der anderen Seite der Talstraße liefern nur mäßige Qualität. Das Potenzial des Grand-Cru-Portfolios aber steht außer Frage. Der Chambertin und der Clos de Bèze stehen dank einer Extradosis feuriger Fülle unbestritten an der Spitze. Die anderen sieben Grands Crus müssen ihre Namen mit dem Zusatz Chambertin versehen. Der Clos de Bèze kann ihn auch voranstellen oder auf dem Etikett einfach als Chambertin firmieren.

Es handelt sich ausnahmslos um strenge, im Wesentlichen männliche Weine, die nicht einmal Asterix humpenweise

hinunterkippen könnte - höchstens Obelix. Französische Weinkritiker schreiben dem Chambertin die Zartheit eines Musigny im Verbund mit der Kraft eines Corton zu, aber auch den Samt eines Romanée und den Duft eines Clos Vougeot. Ich habe zwar eine sagenhafte Komplexität in ihnen entdeckt, von Zartheit aber würde ich nicht sprechen. Vermutlich spielt das Alter eine große Rolle. Von den Premiers Crus am Hang hinter dem Dorf steht der Clos St-Jacques im Ruf, sich auf Augenhöhe mit den "großen Gewächsen" der Chambertin-Klasse zu befinden.

Morey-St-Denis

Morey gehört zwar nicht zu den bekanntesten Weindörfern an der Côte de Nuits, kann jedoch fünf Grands Crus beanspruchen. Der Clos de la Roche ist zu Kreszenzen mit dem martialischen Auftreten eines Chambertin fähig. Das gilt auch für den Clos St-Denis, aber in moderaterem Umfang. Ungewöhnlich opulent präsentiert sich der Clos des Lambrays. Der Clos de Tart war früher wesentlich leichter, ist aber in den letzten Jahren schwerer und duftiger geworden. Alle Weine verdienen Aufmerksamkeit, denn sie sind nicht nur authentisch, man findet auch das eine oder andere Schnäppchen.

Chambolie-Musigny

Der Klang des Namens passt bestens zu den Erzeugnissen dieser Gemeinde - nicht umsonst erinnert er an Musen. Die viel zitierten Weinweisen von Burgund warten nur zu gern mit ausdrucksvollen Vergleichen auf, den Nagel auf den Kopf getroffen aber hat Gaston Roupnel, als er einen Musigny mit "dem Duft eines taubenetzten Gartens ... von Rosen und Veilchen bei Sonnenaufgang" verglich. Le Musigny ist mein Lieblingsburgunder, dicht gefolgt von den Premiers Crus Les Amoureuses und Les Charmes sowie dem zweiten Grand Cru, Bonnes Mares. Hinzu kommt, dass sich das Land im Besitz einiger besonders guter Winzer befindet.

Vougeot

Der große Clos (de) Vougeot gilt als berühmtester Weinberg in Burgund. Eingefasst wird der 50 Hektar große Rebgarten von einer im 14.Jahrhundert von Zisterziensermönchen errichteten Mauer, die ihm eine gewisse Präsenz verleiht. Das Land am oberen Ende des Hangs neben Musigny und Grands-Echézeaux hält mit dem Besten in ganz Burgund mit. Weil sich derzeit aber 80 Besitzer den Grand Cru teilen, ist es nicht einfach, eine Flasche zu bekommen, die seinem Ruf gerecht wird. Klassische Beschreibungen heben immer wieder seinen Duft hervor. Ich sehe in dem Wein ein extrem zufriedenstellendes Erzeugnis, das fleischiger, aber nicht so exotisch wie das der Nachbarlagen ausfällt.

Cote de Beaune

An der Cöte de Beaune werden auf fast 3000 Hektar Rot-und Weißweine erzeugt. Die Rotweine sind etwas weicher und reifen schneller als ihre nördlichen Nachbarn. Sie erreichen nicht ganz das Niveau der Spitzenweine von der Cöte de Nuits, sind aber trotzdem herausragende und wertvolle Rotweine voller Frucht, Tiefgründigkeit und Eleganz. Die Weißen sind berühmt und stehen auf einem Niveau mit den besten Weißweinen der Welt. Der nördlichste Weinbauort der Cöte de Beaune ist Pernand-Vergelesses. Die besten Weine des Ortes dürfen nicht unter dem Ortsnamen abgefüllt werden, da sie zu den Grands Crus von Aloxe-Corton gehören. Doch die Weine von einigen Premiers Crus befinden sich mit ihrer feinen, einschmeichelnden Art voll auf der Höhe der übrigen Premiers Crus der Cöte de Beaune.

Im Süden grenzt Pernand-Vergelesses

an den kleinen Ort Ladoix-Serrigny, dessen Weine entweder als Corton, Corton-Charlemagne, Aloxe-Corton Premier Cru oder Cöte de Beaune-Villages etikettiert werden, sodass der ortsname selbst nicht sehr bekannt ist. Anders im südlich angrenzenden Aloxe-Corton, einer der berühmtesten Weinbaugemeinden an der Cöte d'Or.

290 Hektar stehen hier unter Reben. Aloxe-Corton ist die einzige Weinbaugemeinde an der Cöte de Beaune, die über einen Grand Cru für Rotwein verfügt. Er kommt von der Lage Le Corton und wird gelegentlich mit dem Zusatz der Teillagen Clos du Roi, Bressandes, Renards u.a. etikettiert. Der Weißwein wird üblicherweise als Corton-Charlemagne abgefüllt, womit einem großen Weinkenner seiner Zeit, dem Frankenkaiser Karl dem Großen, ein önologisches Denkmal gesetzt wird.

Etwas abseits im Seitental des Baches Rhoin liegt die Ortschaft Savigny-les-Beaune. Ahnlich wie im angrenzenden Chorey-les-Beaune gibt es hier keine Grands Crus, doch die Premiers Crus und die auf einem hohen Niveau stehenden Weine der Gemeindeappellationen ermöglichen höchsten Burgundergenuss auf einem moderaten Preisniveau. Zentrum des Bereiches ist das geschäftige Beaune, Sitz vieler großer Handelshäuser sowie des Hospices de Beaune, Ort zahlreicher kultureller Aktivitäten rund um den Wein bis hin zu den weltberühmten Versteigerungen. Von den 450 Hektar Rebfläche in Beaune sind über 320 Hektar als Premier Cru klassifiziert.

Einer der bekanntesten Weinbauorte des Burgunds ist Pommard.

Böse Zungen behaupten, dies läge weniger an der Qualität des Weines als daran, dass der Name auch für englischsprachige Zungen sehr leicht auszusprechen sei. Pommard besitzt 340 Hektar Rebfläche. Grands Crus sucht man vergeblich, doch die besten Weine stehen mit ihrer ungewöhnlichen Paarung aus Feinheit und Tiefe dennoch mit an der Spitze der roten Burgunderweine. Sie ähneln in der Art den Gewächsen aus dem angrenzenden Volnay. Von gut 210 Hektar Rebfläche kommen hier Weine, die wie der Pommard ebenfalls gut strukturiert und tanninreich sind und zu den herausragenden Rotweinen der Cöte de Beaune zählen. Die Weißweine aus Volnay haben Anrecht auf die AC Meursault. Dies gilt auch für die Weißweine, die von den 140 Hektar Rebfläche des recht unbekannten Weinbauortes Monthelie kommen. Die Rotweine der AC Monthelie ähneln stark den Gewächsen aus Pommard und Volnay. Das Trio Pommard-Volnay-Monthelie bildet noch einmal ein Highlight des Rotweins an der Cöte d'Or. Während südlich davon auf helleren Böden einige der besten Weißweine der Welt entstehen.

In Auxey-Duresses südlich von Monthelie hält sich die Produktion von sehr guten Rot- und Weißweinen noch die Waage, aber Meursault ist beinahe ein reiner Weißweinort. Von fast 450 Hektar Rebfläche sind gut 130 als Premier Cru klassifiziert. Die Weißweine von Meursault sind grüngolden, bukettreich, körperreich, alkoholstark und verfügen über einen ganz besonderen, leicht mineralischen Geschmack und am Gaumen über nicht enden wollende Nuancen. Die AC Meursault umfasst auch die Weißweine aus dem Nachbardorf Blagny, während die wenigen Rotweine aus Blagny und auch aus Meursault die Qualität der Weißen in der Regel nicht erreichen. Der erhabenste Weinberg des Burgunds für die Produktion von Weißweinen ist sicherlich der Montrachet, der im Namen von gleich zwei Weinbaugemeinden auftaucht: Puligny-Montrachet und Chassagne-Montrachet. Er ist in fünf Grands Crus aufgeteilt, von denen einer ausschließlich in Chassagne liegt. Zwei weitere liegen in Puligny und zwei Grands Crus müssen die beiden Gemeinden sich teilen.

In Puligny stehen 235 Hektar unter Reben, in Chassagne über 340 Hektar.

Die Weißweine von den Grand-Cru-Lagen der beiden Orte sind von außergewöhnlicher Feinheit und vermögen sogar den besten Meursault oder Chablis Grand Cru noch zu übertreffen. Doch auch die zahlreichen Premiers Crus und selbst die Weine der Gemeindeappellationen besitzen Rasse und überragende Statur. Die Rotweine von Chassagne - in Puligny entsteht nahezu ausschließlich Weißwein - sind sehr gut und ähneln in ihrer Art denen des südlich angrenzenden Weinbauortes Santenay, mit dessen knapp 380 Hektar Rebfläche die Cöte de Beaune ihren würdigen Abschluss findet. Die Appellation Cöte de Beaune-Villages gilt für den gesamten Bereich. Sie wird vor allem von den kleinen, wenig bekannten Weinbauorten genutzt. Der Bereich Hautes-Cötes de Beaune liegt oberhalb der eigentlichen Cöte de Beaune und erbringt leichtere Weine.

Cote Chalonnaise

Südlich der Cöte d'Or schließt sich die Cöte Chalonnaise an. Die kalkhaltigen Weinberge liegen etwas höher als die der Cöte d'Or. Daher reifen die Trauben etwas später als weiter nördlich und erreichen nicht so hohe Reifegrade. Hier entsteht ein Großteil der als Bourgogne Chardonnay und Bourgogne Pinot Noir etikettierten Weine. Vier Orte der Cöte Chalonnaise dürfen Weine unter ihrem eigenen Namen auf den Markt bringen. Der nördlichste ist der kleine Weinbauort Rully, in dem die Weißweine aus dem Chardonnay besser sind als die Roten. Die besten Rotweine der Cöte Chalonnaise kommen aus dem kleinen Ort Mercurey. In der jugend gerbstoffbetont und gelegentlich etwas rau, können sie in der Flasche zu hervorragenden Burgundern im Stil der Rotweine von der Cöte de Beaune heranreifen. Einige herausragende Lagen sind als Premiers Crus eingestuft.

Die Rotweine des Nachbarortes Givry sind von ähnlicher Qualität, reifen jedoch schneller

und sind bereits jung ein Genuss. Im Süden der Cöte Chalonnaise liegt der Weinbauort Montagny, in dem ausgezeichneter, feiner Weißwein aus der Chardonnay-Rebe erzeugt wird. Alle Lagen von Montagny sind als Premiers Crus eingestuft. Alle diese Weine sind zu vernünftigen Preisen erhältlich und können einen guten Einblick in die Welt der Burgunderweine verschaffen. Die Cöte Chalonnaise ist zudem Zentrum der Schaumweinerzeugung nach der traditionellen Methode der Flaschengärung. Die besten Cremants de Bourgogne sind sehr feinperlig und überzeugen durch ihre fruchtige, gelegentlich üppige, aber dennoch meist feine Art.

Maconnais

Im großen burgundischen Bereich um die Hafenstadt Mäcon bringt der Chardonnay noch einmal ausgezeichnete Weißweine hervor. Der bukettreiche und fruchtige, gelegentlich allerdings auch etwas erdige weiße Mäcon-Villages aus dem Chardonnay macht über die Hälfte der gesamten Weinerzeugung aus. Einige Gemeinden dürfen auch ihren Namen an die Appellation anhängen, wie Mäcon-Lugny, Mäcon-Vire oder Mäcon-Chardonnay. Mit dieser Bezeichnung ist nicht die Rebsorte gemeint, sondern der Ort, aus dem sie aller Wahrscheinlichkeit nach stammt. Die roten Mäconweine aus Gamay und Pinot Noir sind süffig und angenehm, erreichen jedoch nur selten das Niveau der Weißweine oder der Gamay-Weine aus dem weiter südlich gelegenen Beaujolais. Das qualitative Zentrum liegt im Süden des Mäconnais.

Hier dürfen einige Orte ihre Weine unter dem Ortsnamen verkaufen.

Dazu zählt der weiche, feinfruchtige Saint-Veran aus dem Chardonnay, der am besten jung zu genießen ist. Der beste Wein des Mäconnais ist der Pouilly-Fuisse. Es handelt sich um einen differenzierten, feinen und harmonischen Weißwein aus der Chardonnay-Rebe, der im Süden des Mäconnais auf Kalksteinhügeln rund um die Orte Pouilly und Fuisse erzeugt wird. Die Weine aus den Satellitengemeinden werden als Pouilly-Vinzelles und Pouilly-Loche abgefüllt. Die wichtigsten Produzenten des Mäconnais sind u.a. Chäteau de Beauregard, Domaine Cordier Pere et Fils, Roger Dubcef, Chäteau Fuisse-Vincent und die Domaine Guffens-Heynen.

Beaujolais

Den südlichen Abschluss des Burgunds bildet das Beaujolais-Gebiet. Hier ist nahezu ausschließlich die rote Rebsorte Gamay gepflanzt. Im Beaujolais wird jedes Jahr die Hälfte des gesamten Burgunder-Weines erzeugt. Ein großer Teil dieser Weine kommt jeweils am dritten Donnerstag im November nach der Lese als Primeur auf den Markt. Die einfachen "normalen" Beaujolais entstehen auf schwereren Tonböden im Süden der Region. Es handelt sich um süffige, charmante und preiswerte Weine für den alltäglichen Gebrauch, die gut gekühlt getrunken werden. 39 weiter nördlich gelegene Ortschaften haben das Recht, ihren auf leichteren, sandigeren Böden wachsenden Wein als Beaujolais-Villages zu verkaufen. Dieser ist gehalwoller und besitzt eine Spur von Tannin, ohne dabei auf die sprichwörtliche beschwingte Art zu verzichten.

Die Spitze bilden zehn substanziellere Crus, die allesamt von den kalk- und granithaltigen Abhängen im Norden des

Beaujolais an der Grenze zum Mäconnais stammen. Während die Crus Brouilly, Cötes de Brouilly, Chiroubles, Fleurig Regnie und Saint-Amour stilistisch die Eigenschaften des Beaujolais auf die Spitze treiben und vervollkommnen, besitzen Julienas, Morgon, Chenas und Moulin-ä-Vent kräftige Tannine, die eine gewisse Reifezeit nötig machen. Die besten Weine können bis zu zehn Jahre lang altern und gewinnen dann eine Statur, die eher an Burgunder aus dem Pinot Noir als an typische Beaujolais-Weine erinnert.