Champagne

Champagner ist das Getränk, das die meisten Menschen mit Luxus und Lebensart gleichsetzen. Mehr als jeder andere Schaumwein der Welt repräsentiert der Champagner Glanz, Festlichkeit und Stil. Sein geheimnis besteht aus drei Dingen: den edlen Grundweinen, dem gekonnten Verschnitt der Weine und dem traditionellen Herstellungsverfahren. In beinahe allen Weinbauländern der Welt ist dieses Verfahren der Flaschengärung heute bei besseren Schaumweinen Standard, auch wenn es nicht mehr als "Methode champenoise", sondern nur noch als "Methode traditionelle" bezeichnet werden darf. Champagner ist zwar nicht der älteste Schaumwein der Welt, aber zumindest doch derjenige, der zuerst in Mengen erzeugt wurde, die dazu geeignet waren, den schäumenden Wein auch über die Grenzen der Region hinaus bekannt werden zu lassen.

Obwohl einige Gegenden, die ähnliche Voraussetzungen für die Erzeugung eines solchen Weintyps boten, sehr bald

nachzogen, wurde Champagner doch zum Gattungsbegriff für alle Schaumweine, vor allem in Spanien und in der Neuen Welt. Nach langwierigen Streitereien vor unzähligen Gerichten ist es heute klar, dass nur ein Schaumwein aus der AC Champagne, der nach den dortigen gesetzlichen Bestimmungen produziert worden ist, den Namen Champagner tragen darf. Dies gilt für Weine aus der EU - der Begriff Xampän ist seither von den Etiketten spanischer Schaumweine verschwunden -und für Weine, die in die EU importiert werden sollen. In einigen Gegenden der Neuen Welt hingegen werden Schaumweine, die für den dortigen Verbrauch bestimmt sind, nach wie vor als Champagner bezeichnet.

Die "Erfindung" des Champagners

Die Region um Reims ist ein altes Weinbaugebiet. Bereits im 5. Jahrhundert gab es hier nachweislich Weinberge. Berichte über ältere Anpflanzungen durch die Römer sind zwar wahrscheinlich richtig, aber leider historisch anhand von Quellen nicht nachweisbar. Nach der Errichtung der Frankenherrschaft profitierte der Weinbau auch in der Champagne vom großen Bestockungsprogramm der vielen Klöster, aber auch des Adels. Allerdings handelte es sich damals noch keineswegs um schäumende Weine, die in der Champagne bereitet wurden. Vielmehr entstanden im Mittelalter - vornehmlich aus dem Pinot Noir - helle Rotweine, die auf Grund der verkehrsgünstigen Lage an der Marne auch über die Region hinaus Verbreitung fanden. Sie kamen als Vins de Reims oder als Vins de la Riviöre (Marnetal) in den Handel.

So ging es bis ins 17. Jahrhundert, als von den Kellern der großen Klöster eine Revolution ausging, die die

Weinbereitung in der Region total veränderte und schließlich jenen Champagner hervorbrachte, wie wir ihn heute noch kennen. Oft wird der Kellermeister Dom Perignon (1639-1715) aus der Abtei Hautvillers bei Epernay als "Erfinder" des modernen Champagner gefeiert, aber fest steht, dass die Probleme, die mit der Weinbereitung in diesem weit nördlich gelegenen Weinbaugebiet verbunden waren, eher durch evolutionäre Erfahrungsprozesse als durch die zündende Idee eines Einzelnen gelöst wurden. Dennoch ist sein Anteil am riesigen Fortschritt des 17. Jahrhunderts und damit seine Bedeutung für die Entstehung des Champagners unumstritten. Die Weinbereitung im nördlichsten Anbaugebiet Frankreichs war damals nicht einfach.

Die Trauben reiften wegen des kühlen Herbstes oft spät aus, und während sich der Most noch in der Gärung befand, gab es in vielen Jahren einen frühen Wintereinbruch. Die frostigen Temperaturen brachten die Gärung zum Stillstand, obwohl noch größere Zuckermengen und auch genügend Hefezellen im Wein vorhanden waren. Der Wein wurde nun normal weiterbehandelt und noch im Winter auf Flaschen gezogen. Im Frühjahr, wenn es sich allmählich wieder erwärmte, nahmen die überlebenden Hefezellen, die auf Grund mangelhafter Filtrationsmethoden nicht aus dem Wein entfernt werden konnten, ihre Arbeit wieder auf. Die alkoholische Gärung, über die man zudem damals noch so gut wie nichts wusste, erwachte zu neuem Leben, der Wein begann zu schäumen und schließlich, wenn der Druck zu groß wurde, explodierten die damals noch schwachen, dünnwandigen Glasflaschen gleich reihenweise. Erst die Entwicklung stärkerer Flaschen konnte dieses Problem allmählich lösen, auch wenn es bis weit ins 18. Jahrhundert hinein dauerte, bis die Gefahr des Glasbruchs allgemein als gebannt angesehen wurde.

Bald fand man die Möglichkeit, die Weine vor der zweiten Gärung mit Zucker und

zusätzlichen Hefen zu versehen, sodass die bis dahin meist recht dünnen Champagner durch die Zweitgärung einen wesentlich höheren Alkoholgehalt und mehr Körper gewannen. Nun dauerte es nicht mehr lange, bis hier, gut 100 Kilometer östlich von Paris, die erste moderne Weinindustrie der Welt entstand. Wie überall in Frankreich war auch in der Champagne die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts für den Weinbau eine Zeit der Katastrophen. Die Reblaus trat in der Champagne erstmals um 1890 auf und vernichtete in kürzester Zeit einen Großteil der Weinberge. Nach der Neubestockung dauerte es noch einige Zeit bis die Reputation des Champagners, die während der Reblauskatastrophe durch großangelegte Weinpanschereien erheblich gelitten hatte, wieder hergestellt war.

Der Handel mit Champagner

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es mit dem Weinbau in der Champagne steil bergauf. Die Produktion stieg von rund 50 Millionen auf über 200 Millionen Flaschen pro Jahr. Eine besondere Rolle spielte dabei der Export, denn in den aufstrebenden Volkswirtschaften der westlichen Welt setzte sich der Champagner als flüssiges Statussymbol Nummer eins auf ganzer Linie durch. Doch auch die Franzosen selbst wollten nun in immer stärkerem Maße Anteil haben an den Köstlichkeiten, die die Champagne Jahr für Jahr hervorbrachte. Schließlich überholte der Inlandsverbrauch den Export sogar, und das hatte weit reichende Konsequenzen für die Erzeugerstruktur im Herkunftsgebiet. Während die Ausländer in neun von zehn Fällen einer der bekannten Marken der großen Handelshäuser vertrauten, wendeten sich die Franzosen eher den Produkten einzelner Winzer oder einer Winzergenossenschaft zu.

Da die Schaumweine der Kleinwinzer aber auch fast ausschließlich von den Genossenschaften bereitet wurden, kam

es zu einer starken Aufwertung des Genossenschaftswesens. Die ältesten Winzergenossenschaften in der Champagne stammen bereits aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, doch zum Boom kam es erst seit den 1960er-Jahren. Heute gibt es mehr als 140 Winzergenossenschaften in der Champagne, die das Traubengut von über 50 Prozent der Kleinwinzer verarbeiten. Die meisten Winzer geben ihr Lesegut an die Genossenschaften ab, die daraus eigene Marken kreieren. Weitaus weniger Winzer geben ihr Traubengut lediglich zur Vinifikation ab und erhalten später fertige Champagner zurück, die sie dann selbst vermarkten müssen. Durch den Erfolg der Genossenschaften gerieten die großen Handelshäuser mächtig unter Druck, welcher zu einem Konzentrationsprozess führte, an dessen Ende heute ein Volumen von fast drei Vierteln des gesamten Handels mit Champagner von den sieben größten Handelshäusern abgewickelt wird.

Das Anbaugebiet

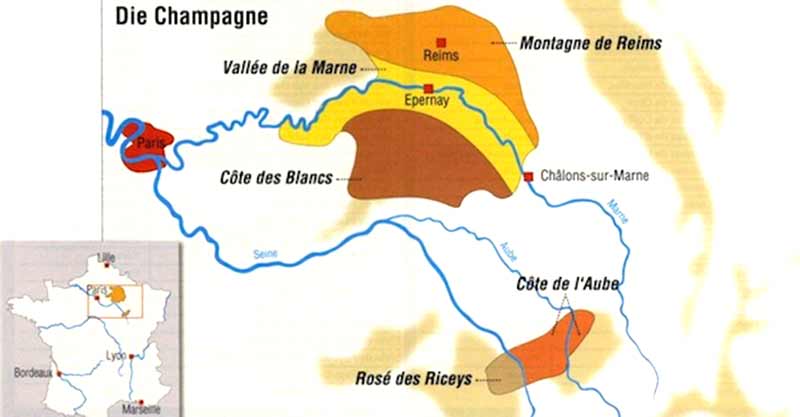

Die Grenzen des Anbaugebietes Champagne wurden vom mächtigen Pariser Institut National des Appellations d'Origine (INAO) 1927 exakt festgelegt. Sie umfassen die Rebflächen rund um Reims bis zur Marne, die Flächen zwischen Marne und Seine und dazu Weinberge im über 100 Kilometer weiter südlich gelegenen Departement Aube. Nach einem Tiefstand während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren von nur noch 11.000 Hektar beträgt die Rebfläche heute 27.500 Hektar, die sich auf die Weinberge von über 300 Gemeinden verteilen. Die Gesamtrebfläche wurde allein in den 1990er-Jahren um insgesamt 5000 Hektar erweitert. Nur knapp 3000 Hektar befinden sich im Besitz der großen Handelshäuser, die zur Deckung ihres großen Bedarfs auf das Traubengut der ca. 20 000 Winzer angewiesen sind, von denen viele weniger als einen Hektar Rebfläche bewirtschaften.

Die Weinberge der Champagne verfügen über Kreideböden, die eine optimale Drainage, Wasserversorgung und

Bodendurchlüftung gewährleisten. Die Reben können ihre Wurzeln tief in die Weinberge versenken und erhalten so ideale Standfestigkeit und Nährstoffversorgung. Das insgesamt relativ kühle Klima beinhaltet hier, zwischen 49. und 50. nördlichen Breitengrad, stets das Risiko, dass die Trauben in schlechteren Jahren nicht zur Vollreife gelangen. Deshalb gibt es regelmäßig größere Jahrgangsschwankungen in der Qualität des Lesegutes. Um dieses Risiko zu minimieren, verschneiden die Kellermeister stets Weine aus verschiedenen Bereichen des Anbaugebietes und aus verschiedenen Traubensorten und Jahrgängen, um eine über viele Jahre gleichmäßige Qualität zu erzeugen.

Drei Rebsorten für edelsten Schaumwein

In der Vergangenheit wurden in den Weinbergen, die heute das Anbaugebiet Champagne bilden, bereits eine Vielzahl von Rebsorten angepflanzt. Heute sind für die Erzeugung von Champagner nur noch drei Rebsorten zugelassen, davon zwei rote und eine weiße: Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Pinot Noir ist mit rund 10.000 Hektar auf mehr als einem Drittel der Rebflächen vorwiegend in der Hügellandschaft um Reims gepflanzt. Er erreicht hier nicht die Tiefe, Kraft und Komplexität wie 200 Kilometer weiter südlich im Burgund, verleiht den Weinen der Champagne aber Körper, Kraft und üppige Frucht. Ein weiteres Drittel der Weinberge, also rund 9000 Hektar, wird vom Pinot Meunier eingenommen. der in Deutschland als Müllerrebe oder eher noch als Schwarzriesling als Lieferant samtiger, tiefer Rotweine aus dem badischen Bereich Tauberfranken und aus Württemberg bekannt ist. Die Rebflächen des Pinot Meunier liegen hauptsächlich im Marne-Tal. Entsprechend dem Sortencharakter verleiht der Pinot Meunier den Champagnern Fruchtigkeit und Komplexität.

Die restliche Rebfläche von ca. 8500 Hektar entfällt auf den Chardonnay.

Sein Reich ist die Cöte des Blancs, der südlichste Bereich des Anbaugebietes. Der Chardonnay verleiht dem Champagner Langlebigkeit. Champagner mit einem hohen Anteil von Chardonnay besitzen in der Jugend große Eleganz, zu der sich mit weiterer Reifung eine unnachahmliche Feinheit gesellt. Die Weinberge der Champagne werden - egal ob Pinot Noir, Pinot Meunier oder Chardonnay - oftmals nach jeweils 25-30 Jahren erneuert und komplett neu bestockt. Der vom Gesetzgeber zugelassene Grundertrag (Rendement de base) liegt bei 65 Hektoliter pro Hektar Rebfläche, er wird jedoch regelmäßig um den üblichen Zuschlag (Plafond limite de classement) von rund 20 Prozent überschritten, sodass faktisch ein Ertrag von rund 78 Hektolitern pro Hektar Rebfläche erwirtschaftet wird. Die Lese des reifen Traubengutes findet normalerweise in der zweiten Septemberhälfte statt. Sobald ein vorher bestimmter, je nach Jahrgang von Jahr zu Jahr verschiedener Reifegrad der Trauben in Form eines potenziellen Mindestalkoholgehaltes erreicht ist, geben die lokalen Behörden den Startschuss für die Lese.

Das Geheimnis des Champagners

Die Bereitung der Grundweine aus dem Chardonnay für den späteren Verschnitt veläuft wie bei allen anderen Weißweinen auch. Schwieriger ist die Bereitung von Grundweinen aus dem Pinot Noir und dem Pinot Meunier, da dies beides rote Sorten sind, in der Regel aus ihnen aber Weißwein erzeugt werden soll, also Blanc de Noirs. Das Pressen der Trauben muss also äußerst vorsichtig und sorgfältig geschehen und der Most sofort von den Traubenschalen getrennt werden, damit er aus diesen keine Farbstoffe aufnehmen kann, die dem Wein sofort einen rötlichen Schimmer verleihen würden. Rosefarbene Champagner werden nicht durch kurzzeitiges Vergären im Beisein der Traubenschalen wie bei normalen Roseweinen erzeugt, sondern durch den Verschnitt von roten und weißen Grundweinen nach der ersten Gärung.

Traditionell hat man in der Champagne Vertikalpressen mit einem standardisierten

Fassungsvermögen von 4000 Kilogramm Traubengut verwendet. Heute sind in der Regel verschiedene Typen pneumatischer und hydraulischer Pressen im Einsatz. Nach dem Pressen wird der Most gekühlt, um das spontane Einsetzen der Gärung zu unterbinden, und bis zu 48 Stunden lang ruhen gelassen. Während dieser Zeit setzen sich Trubstoffe ab und der Most wird dadurch geklärt. Vor der Vergärung kann der Most - wenn ein ungünstiger Witterungsverlauf dies erfordert -um bis zu 1,5 Volumenprozent Alkohol verbessert werden. Die Gärung selbst findet heute vorwiegend in großen Edelstahlbehältern und unter Temperaturkontrolle statt. Dabei kommen zunehmend Reinzuchthefen zum Einsatz, immer weniger Erzeuger nehmen die Risiken wie beispielsweise einen verfrühten Gärstopp auf sich, die die Verwendung von Naturhefen in sich tragen kann.

Traditionsverhaftete Erzeuger hingegen verzichten auf Reinzuchthefen und vergären die Grundweine unter Verwendung von Naturhefen in verschieden großen Eichenholzfässern. Nach dieser ersten Gärung findet der Verschnitt (frz. Assemblage) statt. Die Perfektionierung dieses Verfahrens lässt sich in der Tat auf jenen legendären Mönch Dom Perignon zurückführen, deres erstmals im frühen 18. Jahrhundert im Kloster Hautvillers bei Epernay angewendet hat. Heute sichert die Komposition des Champagners durch den Verschnitt verschiedener Grundweine, Rebsorten und Jahrgänge eine über Jahre gleichbleibende Qualität der Markenprodukte. Dabei kommen oft bis zu 200 Weine aus verschiedenen Jahrgängen, Gemeinden und Rebsorten zum Einsatz. Zudem werden für bestimmte Cuvees auch noch bis zu 50 Prozent ältere, abgelagerte Jahrgangsweine hinzugefügt, die dem fertigen Champagner einen tiefen, reifen Charakter verleihen sollen.

Nach der Assemblage wird der Stillwein auf Flaschen gefüllt und mit einem Gemisch aus Wein, Hefe und Zucker

versetzt, dem Liqueur de Tirage. Dadurch wird die zweite Gärung in Gang gebracht, durch die der Champagner seine feinperlige Kohlensäure erhält und durch die er bei Bedarf noch einmal um weitere 2,5 Volumenprozente Alkohol verbessert werden darf. Dabei setzt sich ein Heferückstand in der Flasche ab, der nach dem Ende der Flaschengärung entfernt werden muss, ohne dass die Kohlensäure aus dem Wein wiederentweicht. Die Flasche wird dazu mit dem Kopf nach unten in ein Gestell, das Rüttelpult, gestellt und so lange täglich einmal bewegt bis sich das gesamte Depot im Flaschenhals vor dem Korken abgesetzt hat. Je nach Qualität des Champagners und Ziel des Flaschenausbaus kann diese Hefesatzlagerung zwischen wenigen Wochen und vielen Jahren dauern. Schließlich wird der Flaschenhals in flüssigem Kohlendioxid vereist, bis der Pfropfen hinausgedrückt wird, ohne dass die Kohlensäure entweichen kann. Dieser Vorgang wird als Degorgieren bezeichnet.

Markenweine für jeden Geschmack

Nach der zweiten Gärung ist der Champagner völlig trocken und kann als "extra brut" bereits in den Handel kommen. Zur Herstellung weiterer gewünschter Geschmacksrichtungen erhält er einen Zusatz aus Most, Wein oder Zucker, die Dosage. Nun kann er als Champagne brut (max. 15 g Zucker pro Liter), extra sec (max. 20 g Zucker pro Liter), sec (max. 35 g Zucker pro Liter) oder demi-sec (max. 50 g Zucker pro Liter) etikettiert werden. Neben ihrer Standardmarke bieten die meisten Erzeuger noch Jahrgangschampagner ("Millesime"), Grand-Cru- oder Premier-Cru-Champagner, rosefarbene Champagner sowie eine Luxusmarke ("Cuvee de Prestige") an. Darüber hinaus kommen aus der Champagne unter der Appellation Coteaux Champenois geringe Mengen weißer und roter Stillweine.

Roseweine aus dem Pinot Noir, die in les Riceys im Departement Aube erzeugt werden,

kommen als Rose des Riceys auf den Markt. Bis 1992 gab es auch Cremant de Champagne, Schaumweine mit einem Innendruck von nur drei Atmosphären statt der sechs Atmosphären der "echten" Champagner. Heute ist diese Bezeichnung in der Champagne verboten, sie wird ausschließlich für Schaumweine aus den anderen Anbaugebieten Frankreichs verwendet insbesondere im Elsast im Burgund und in Limoux.

Die Klassifizierung des Champagners

Die Weinbauorte in der Champagne sind in einfache Crus, Premiers Crus und Grands Crus eingeteilt. Grundlage der Klassifizierung ist die Erfahrung, dass bestimmte Orte auf Grund der höheren Qualität für ihr Lesegut immer etwas höhere Preise erzielen als andere. Jedes Jahr im Herbst setzt ein Gremium aus Winzern, Händlern, Vertretern des Weinbauverbandes der Champagne und Regierungsbeamten einen offiziellen Preis fest, der für das Lesegut maximal erzielt werden kann. Doch nur die 17 als Grands Crus klassifizierten Gemeinden haben das Recht, diesen Preis für ihr Lesegut zu verlangen. Daneben gibt es 38 Premier-Cru-Gemeinden, die zwischen 90 und 99 Prozent des festgesetzten Preises verlangen können. Die restlichen rund 250 Weinbaugemeinden der Champagne erzielen zwischen 80 und 89 Prozent dieses Preises. Geheimnisse des Etiketts: Zwei kleine Buchstaben vor einer Nummer auf dem Etikett verraten, wer die Flasche abgefüllt hat.

- CM: Eigenmarke einer Winzergenossenschaft

- MA: Handelsmarke speziell für einen Weiterverkäufer

- ND: Fremdmarke eines Händlers oder Handelshauses

- NM: Hauptmarke eines Händlers oder Handelshauses

- R: Selbstvermarktung durch den Winzer, Vinifikation durch einen Händler

- RC: Selbstvermarktung durch den Winzer, Vinifikation durch eine Genossenschaft

- RM: Eigenerzeugnis eines Winzers

- SR: Eigenmarke einer Winzervereinigung